Javier Gragera | 20.11.2018

Escrito por Javier Gragera

Baldomero Pestana dijo en su momento que su mejor retrato era el de José María Arguedas. El fotógrafo se encontró por casualidad al escritor en las instalaciones del Museo de Arte de Lima, lugar propicio para que un artista se ponga al servicio de otro artista. Corría el año 1964, y Arguedas estaba por publicar la que posiblemente fue su novela más ambiciosa: Todas las sangres. Pestana, que luego definiría a Arguedas como «un hombre muy serio y muy sereno»[1], retrató al escritor sentado en una banca, con su espalda apoyada en un muro blanco y vacío, al lado de una ventana donde una planta raquítica parecía estar ahí para arañar los vidrios. El novelista tiene las manos metidas en los bolsillos y lanza a la cámara una mirada torcida, desprovista de emoción, sin brillo. Esa fotografía logró desnudar a Arguedas por dentro, casi a traición, como si fuese una radiografía íntima de la profunda tristeza que pronto se haría insoportable para el escritor y que lo llevaría a agarrar una pistola y pegarse un tiro en la cabeza unos años después.

A Baldomero Pestana le bastaron diez años para convertirse en el cronista visual de una generación de escritores, artistas e intelectuales peruanos. El fotógrafo, que había nacido en España en 1918 y luego había emigrado a Argentina, llegó a Lima por culpa de Fidel Castro: cuando Pestana y su esposa se habían embarcado en un buque para dejar atrás Buenos Aires e iniciar una nueva vida en La Habana, el líder comunista inició su levantamiento armado contra la oligarquía cubana y la isla del Caribe se convirtió en un polvorín poco recomendable para un fotógrafo sin aspiraciones políticas. El joven matrimonio decidió entonces apearse del barco a medio camino y probar suerte en Lima.

Uno de los primeros retratos que Baldomero Pestana hizo en la capital peruana fue el de un hombre de rostro tieso y ojos voraces: Esteban Pavletich, director del diario oficial El Peruano. Pestana lo fotografió frente a las estructuras metálicas y los moldes cilíndricos de una impresora rotativa. El periodista se muestra serio e imponente, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada desafiante, de cuerpo casi tan robusto como la enorme maquinaria negra que ocupa todo el encuadre a su espalda.

Pavletich y Pestana se conocieron en una cena en casa de Rosa «Mocha» Graña, una importante promotora cultural de la época, quien había decidido ayudar al fotógrafo a instalarse en una ciudad en la que era un absoluto desconocido. Pestana encandiló esa noche a Pavletich, y este le ofreció trabajo como fotógrafo para el suplemento semanal ilustrado de su periódico. Aquel fue el pistoletazo de salida de una fulminante carrera como periodista gráfico en Perú, donde Pestana trabajó como free-lance fotografiando la vida oficial del país, además de montar su propio estudio y realizar encargos para agencias de publicidad y distintos medios de comunicación, como la revista Caretas o Fanal.

A Pestana no le resultó difícil enamorarse de Lima, una ciudad que él definiría como «femenina», no solo por la belleza y la mentalidad abierta de sus mujeres, algo excepcional según su opinión para aquella época, sino también por su luz, perfecta para el oficio de fotógrafo retratista. La luz lechosa limeña, siempre filtrada por su encapotado cielo, que no produce grandes sombras ni contrastes, blanda y difusa, se convirtió en el gran aliado de un fotógrafo al que no le gustaba trabajar con flash –el que usaba por aquel entonces pesaba siete kilos– ni ningún otro tipo de iluminación artificial. En Lima, siempre le salvaron las ventanas, recordaba Pestana, gracias a esa luz que redondea los objetos [2] y que le permitía controlar mejor los matices, ser más intuitivo, olvidarse prácticamente del fotómetro y centrarse en la composición y en su trabajo de entrar en sintonía con el retratado. Lima se volvió una ciudad luminosa para el fotógrafo que retrataba a sus modelos buscando el equilibrio perfecto entre el blanco y el negro: el gris más puro.

Hay una fotografía que parece que Pestana la hizo para confesar públicamente el amor a primera vista que había entre él y la luz de Lima. Se trata de un retrato a Salazar Bondy, en el que el escritor aparece mirando tenazmente a la ventana como quien pretende revelar un secreto. Salazar Bondy, que por aquel entonces ya había escrito su polémico ensayo Lima la horrible, era vecino y buen amigo de Pestana, y en varias ocasiones se ofreció a posar delante de su cámara. A Salazar Bondy le emocionó tanto la fotografía de la ventana, tomada en 1964, que luego escribió un poema sobre su propio retrato. Aquello fue una exhibición de pavoneo creativo entre dos colegas que comparten su admiración por el oficio del otro: el fotógrafo le regala al escritor una fotografía, y este le corresponde con un puñado de versos.

El mapa literario peruano

Desde su llegada a Lima, Pestana mostró una especial predilección por encuadrar con su cámara a los escritores peruanos. Era una inclinación casi fetiche, de coleccionista persistente, como quien se obsesiona por tener todas las figuritas del álbum del Mundial o se empeña en atesorar monedas, sellos o piedras preciosas. Sus retratos fueron reveladores: pusieron al descubierto la cara de aquellos que normalmente se escondían tras la retórica sin rostro de sus libros, en una época en la que confluyeron en Lima dos importantes generaciones de autores: por un lado, escritores maduros con una larga bibliografía ya publicada, como Enrique López Albújar, Ciro Alegría o Martín Adán, y escritores emergentes que no tardarían en consagrarse, como Vargas Llosa, Ribeyro, Blanca Varela o Bryce Echenique.

Un personaje fundamental para el Pestana buscador de escritores fue Juan Mejía Baca, librero y editor inagotable, quien le abrió las puertas de los círculos literarios de la ciudad. En la Lima de las décadas de 1950 y 1960, la popular librería de Mejía Baca, ubicada en la calle Azángaro, funcionaba como punto de encuentro de la intelectualidad local. El librero le pidió varios trabajos a Pestana y también posó para su cámara. En uno de aquellos retratos, Mejía Baca aparece sentado a su escritorio, con un enorme mapa político del Perú a su espalada, mientras revisa unos papeles, tal vez unos manuscritos. El literato, que sostiene un cigarro apagado entre los dedos, deja que su mirada se pierda fuera del encuadre, como mirando muy lejos, tal vez en un momento de reposo o reflexión, o sencillamente buscando una pose contemplativa sugerida por el fotógrafo. El arduo trabajo de Mejía Baca a favor de la literatura nacional fue consagrado cuando lo nombraron director de la Biblioteca Nacional del Perú en 1986: el editor llegó a publicar a lo largo de su vida un total de 145 títulos de autores peruanos.

Precisamente gracias a la intermediación de Mejía Baca, Pestana conoció a Martín Adán, quien era uno de los autores protegidos por el editor y uno de los que, sin duda, necesitaba más ayuda por aquel entonces. Para su sesión de fotos, hecha en 1960, Mejía Baca obligó al poeta «a bañarse, peinarse, ponerse un terno y hasta llevó un sombrero que ya estaba pasado de moda», recordaba Pestana en una entrevista[3]. A Martín Adán lo fotografió en su hábitat natural: Barranco, tanto delante de su casa como junto a la Ermita del Puente de los Suspiros, y luego Pestana también hizo posar al poeta en un retrato grupal con Mejía Baca y el historiador Raúl Porras Barrenechea, amigo de ambos, los tres apiñados en una pequeña biblioteca.

En este caso, como casi siempre, Baldomero regaló sus fotos a Martín Adán, de quien solo pidió a cambio una copia autografiada. Pestana se comportaba en realidad como un lector voraz que admiraba a sus retratados y de los que no esperaba otra cosa sino su firma: era un fotógrafo-fan.

De Galicia a París

¿Quién le hubiera podido vislumbrar este porvenir a Baldo, un muchacho español nacido en Galicia, tierra encallada en la miseria a principios del siglo XX, de donde su madre soltera tuvo que emigrar para buscar un futuro mejor en América? Con once años él ya trabajaba detrás de una máquina, pero de coser, en una fábrica a las afueras de Buenos Aires. Igual Pestana era un artista innato, de esos que responden a una pulsión interna o, tal vez, a una exigencia genética, y lo de convertirse en fotógrafo le salió de dentro. Con dieciocho años se apuntó a una academia de fotografía, aupado por las aspiraciones artísticas de un amigo, y Pestana no solo logró terminar el curso, sino que obtuvo calificaciones superiores y pronto abandonó la fábrica textil y empezó a trabajar como fotógrafo de bodas y eventos sociales.

Entusiasmado por esta nueva vocación, Pestana recorría Buenos Aires con su cámara a cuestas y se horrorizaba al ver las fotos carné que los estudios fotográficos exhibían en sus escaparates. Para él, aquellos rostros eran imágenes muertas que no trasmitían ninguna emoción, como si en lugar de personas hubiesen sido fotografiados maniquíes o estatuas inanimadas. Al aprendiz de fotógrafo le salía entonces el genio de artista, y sabía que él podía hacerlo mucho mejor. El tiempo acabaría por darle la razón. A principios de la década de 1950, entre boda y boda, Pestana comenzó su colección de retratos. Su primer artista inmortalizado sería el trompetista afroamericano Dizzy Gillespie, al que el fotógrafo gallego convenció para posar tras un concierto en un teatro de Buenos Aires. Días después, Lalo Schifrin vio las fotos y le pidió a Pestana una sesión privada en su casa. El jazzista y futuro compositor de música clásica era un prometedor intérprete que aún no había salido de Argentina. «Lalo Schifrin me pidió 40 copias –recordó Pestana en una entrevista–, supongo que para regalárselas a los fans»[4].

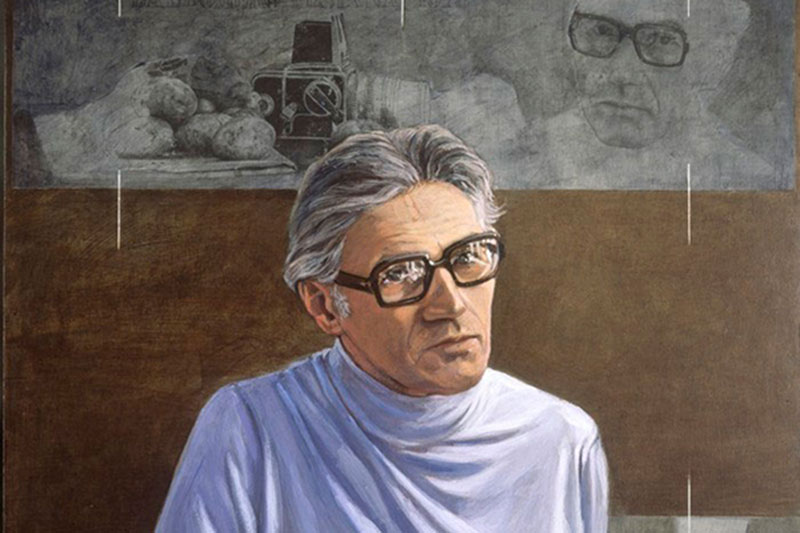

Pestana siempre se jactó de ser «un fotógrafo que gustaba a los fotografiados»[5]. En su legado de más de 17 mil negativos, hay muchas imágenes que son una celebración de ese momento cenital, siempre espontáneo y fugitivo, en el que el retratista logra sacar a la superficie una verdad íntima de la persona que tiene frente a la cámara. Hubo, sin embargo, retratados que no se lo pusieron fácil. Uno de ellos fue Mario Vargas Llosa, a quien Pestana fotografió en 1961, antes de que el novelista se mudase a París para instalarse de manera indefinida. Pestana necesitó exponer muchas placas antes de atrapar al futuro Nobel de Literatura «en su propio silencio y pensamiento»[6], como casi medio siglo después escribiría Vargas Llosa en un texto en homenaje al fotógrafo, con motivo de su primera exposición retrospectiva en Lima.

Otro Nobel de Literatura que también se declaró un enemigo íntimo de la cámara de Pestana, una Hasselblad de medio formato que usó toda la vida, fue Gabriel García Márquez, con quien el fotógrafo coincidió en París, en agosto de 1968, cuando la Primavera de Praga se marchitaba bajo el yugo soviético y el escritor colombiano trabajaba en la corrección de la edición francesa de Cien años de soledad. Después de una primera sesión que no había dejado satisfecho a Pestana, el novelista le concedió una segunda oportunidad, un día en el que también había invitado a su casa a Carlos Fuentes.

El fotógrafo hizo retratos a ambos escritores, y luego compartió con ellos el almuerzo. «García Márquez no era fácil de retratar –recordaba Pestana–, no tenía una cara expresiva»[7]. En la fotografía que trascendió de aquella sesión, el novelista, con su pelo encrespado y la sonrisa invertida de su tupido bigote, deja caer su cara en el puño cerrado de su mano izquierda, mientras su otro brazo se cruza delante de la cámara, en un gesto de insolente resignación por no encontrarse a gusto como modelo. De igual manera, Pestana logró su autógrafo: «Para Baldo, de las menos fotogénicas de sus víctimas». Firmado: Gabriel.

Por aquel entonces, Pestana ya había vuelto a cambiar su lugar en el mundo. En 1967, el fotógrafo llegó a París para quedarse, atraído por esa idea de que la capital francesa era la meca de la intelectualidad mundial y ciudad-refugio para los artistas incomprendidos en su tierra. La Ciudad Luz era un mito, la posibilidad de ver cumplido un sueño, además de la culminación de un camino ya marcado por tantos otros escritores peruanos de la época. Ribeyro, Eielson, Vargas Llosa, Hinostroza, Bryce y Blanca Varela, entre otros, cruzaron el Atlántico con la intención de echar raíces en París.

Pestana recordó en una entrevista que cuando llegó a París «la bohemia ya se había acabado»[8], y lo cierto es que él nunca llegó a alcanzar el prestigio como fotógrafo que se había ganado en Perú. Viejos fulgores de una época de esplendor perdido: esa era entonces la ‘Luz’ que alumbraba París. Por un tiempo, Pestana se ganó la vida fotografiando pinturas para catálogos. Sus principales clientes eran artistas latinoamericanos que, en la mayoría de los casos, también habían llegado a la ciudad del Sena hipnotizados por un espejismo. El caprichoso resplandor del arte brillaba ahora en otras latitudes del planeta con mucho más fulgor, y ninguno de ellos parecía querer darse por enterado.

A pesar de todo, Pestana no cejó en su empeño de continuar siguiéndoles el rastro a los escritores peruanos, ahora en París. Movido por la fuerza de la costumbre o tal vez por el inagotable afán del que quiere completar su álbum de figuritas a toda costa, Pestana los buscó, los encontró y los continuó fotografiando. Al poeta Hinostroza lo retrató irremediablemente joven, en 1973, sentado en el suelo, con el pelo alborotada, una sonrisa pícara y la máquina de escribir encima de sus piernas cruzadas; a Eielson, que ya por entonces era más pintor que escritor, lo ubicó en su encuadre bajo una de sus pinturas de geometrías abstractas, de modo que el hombre se veía más pequeño que su obra; a Ribeyro, Pestana lo asedió en su departamento parisino en varias ocasiones, al igual que haría por primera vez en 1959, en su estudio de Miraflores. Por aquel entonces, Ribeyro era un muchacho con un copete levantado con gomina que sujeta un cigarrillo humeante entre los dedos y que deja ver a su espalda, pegado a la pared, un retrato de César Vallejo, poeta peruano que también se mudaría a París, donde moriría y sería enterrado.

Los argentinos fugitivos

En la mayoría de las oportunidades, Pestana lograba lo que buscaba: encuadrar a través de la lente de su cámara a sus escritores favoritos y capturarlos para siempre en la superficie revelada de un negativo. Pocos fueron los que se escaparon a su colección, pero da la casualidad que él siempre recordaba con frustración no haber podido retratar a dos escritores que no eran peruanos, sino argentinos; ambos amigos de inmiscuir en sus relatos la ciencia improbable de lo fantástico: Borges y Cortázar.

Al escritor de Rayuela Pestana lo estuvo buscando por las calles de París, incapaz de encontrar la dirección de su casa. Fue como si el día en que Cortázar lo había citado, la ciudad se volviese para el fotógrafo un inesperado laberinto. La suya fue una experiencia con innegable regusto cortaziano: la casa desaparecida, el oficio de fotógrafo, el escritor ausente.

A Borges, por su parte, Pestana lo fotografió cuando aún vivía en Lima, pero aquel fue un disparo tipo paparazzi –el literato andando por la avenida Pardo, en Miraflores, camino de un evento literario–, y el fotógrafo apuntó en su memoria aquella fotografía fallida como una deuda pendiente entre ellos. Décadas después, a Pestana le llegó la oportunidad de desquitarse cuando le propusieron hacerle una sesión fotográfica a Borges. El fotógrafo, sin embargo, se negó a apuntar su lente al rostro de aquel que había creado un universo literario inigualable: el viejo erudito ya había perdido la vista, y Pestana no se sintió capaz de retratar a un ciego.

Tras cuarenta años en París, Pestana abandonó la capital francesa para regresar a Galicia, su tierra natal, dispuesto a cerrar el círculo de su vida. Por aquel entonces, Pestana ya no era fotógrafo sino dibujante, disciplina que había cultivado con dedicación casi exclusiva y le había servido para ganarse cierta reputación en los círculos artísticos de la ciudad. La última vez que Pestana apuntó su Hasselblad al rostro de un escritor peruano fue en 1981, cuando retrató a un tipo sonriente con lentes y frente ancha sentado a una mesa llena de folios desparramados. En aquella fotografía, Manuel Scorza parece un desordenado oficinista que se ha llevado trabajo acumulado a casa, en lugar del novelista de poderosa retórica indigenista que había escrito el ciclo de novelas La Guerra Silenciosa. Está claro: por aquel entonces, Pestana ya no se tomaba tan en serio la fotografía. Era más bien un entretenimiento circunstancial, o tal vez el empecinado gesto de una vieja ambición que ahora carecía de entusiasmo.

Después de aquella fecha, no ha salido a la luz pública ningún otro retrato hecho por Pestana a hombres de letras nacidos en Perú. Con Manuel Scorza, el fotógrafo-fan dio por terminado su álbum de figuritas de escritores peruanos.

[1][2][3] Prólogo del libro Baldomero Pestana. Retratos Peruanos, escrito por Fietta Jarque. Madrid, 18 enero 2015.

[4][7][8] Artículo El gallego que retrató a Roman Polansky, del suplemento Magazine del diario español El Mundo, escrito por Manuel Darriba. 13 de diciembre de 2009.

[5] Documental La Imagen Reb-velada, producido por Miramemira (España, 2015).

[6] Texto de presentación a la muestra Baldomero Pestana. Retrato Peruanos, inaugurada en el MAC de Lima en agosto 2015.

Artículo publicado originalmente en la revista digital PerroNegro

Añadir nuevo comentario