Hans Alejandro Herrera | 17.05.2017

Crónica escrita por Hans Herrera

Nos encontramos en el MALI justo después del ocaso, ella venía con los labios pintados de sonrisa y su torso delicado ostentaba una blusa otoñal florida cual sueño de LSD en donde se fundían todos los crespúsculos de oriente, un buen rollo ochentero new wave que había comprado la primavera pasada y no había estrenado hasta ese momento en que fuimos juntos a la muestra homenaje del trabajo del poeta Luis Hernández en la Casa de la Literatura Peruana.

Originalmente la estación central del ferrocarril, la Casa de la Literatura Peruana sorprende por lo majestuoso de su arquitectura, todo un homenaje neoclásico y en columnas jónicas al viaje. Reacondicionado e íntegramente recuperado es un espacio encantador, y te sientes desnudo si no llegas con un libro en la mano. Yo felizmente venía con ella. El lugar estaba lleno de gente cuando llegamos, bien puntuales todos con Hernández. Harta genta leída, algún que otro posero y curioso, también mercenarios de los canapé y vinos de cortesía que esa noche no hubo, y por supuesto poetas y artistas. Era agradable y comenzó como debía comenzar una muestra del trabajo de toda una vida de poeta: con música. Una pequeña banda de a cuatro vestida de impecable blanco Venecia tocaba melodías suaves que me hicieron recordar a Costa Rica, no sé por qué.

Todo ahí era lindo, no encuentro otra palabra. Nunca la palabra lindo había sido tan oportuna y eficaz, y seguro peco de falta de rigurosidad académica, de profundidad, pero insisto: todo allí era lindo, relindo. Era como caminar entre sueños de plumón y crayola.

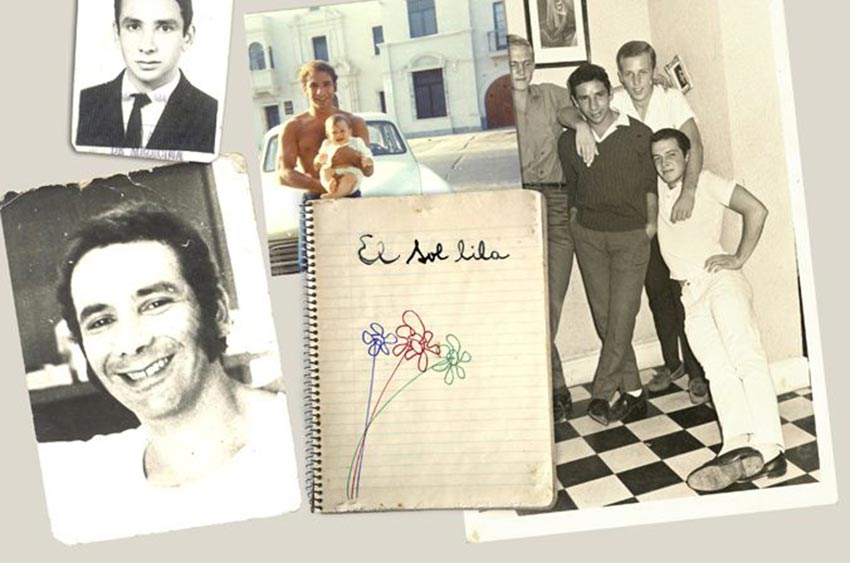

En mesas protegidas por gruesas vitrinas paseábamos la vista contemplando y leyendo la colección completa de los cuadernos y agendas del poeta Luis Hernández. Toda su obra de puño y letra, publicada e inédita. Cuadernos enteros que llenaba con su talento y según leía en alguna leyenda de la muestra, dejaba por ahí, en un banco de algún parque, en un asiento de autobús, en un taxi, en un micro o simplemente lo regalaba a quien fuera; y así Luis habitaba Lima y se hacía omnipresente, despreocupado de las grandes publicaciones, de los tirajes de 20 mil ejemplares y traducciones simultaneas a 15 idiomas incluidos el tagalo.

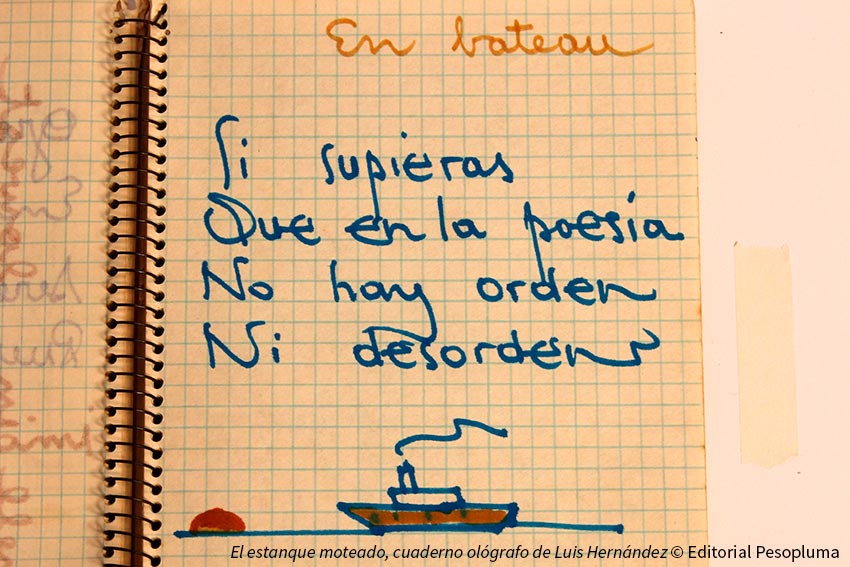

Luis era distinto, Luis era un sol color lila que corría por un césped de vinilo, igual que Holliday que imperturbable leía cada verso, cada estrofa de cada página de cuaderno y hoja suelta que se veía en la muestra. La caligrafía del poeta (un médico cirujano con letra de humano) era un trazo de pincel que solo un artista era capaz de descifrar en su auténtica envergadura. Yo a ratos me sentí en ayunas y en otro momento, ante el golpe de una estrofa, o una simple línea ya me sentía bien lleno. La poesía como la pintura es alimento para el alma y yo últimamente ando un poco anémico.

Paseándome veía las fotos de Luis, era tan fotogénico, tan sonriente, con esas enormes y desactualizadas patillas setenteras, de verlo ahora uno lo tomaría por el típico parroquiano hipster de Pollos Pier; fotos con su flaca, con su hijo, unas fotos tan limpias y simples, desnudas de toda pretensión están más allá de Facebook e Instagram. De vivir ahora yo mismo le enviaría una solicitud de amistad a la puerta de su casa. Una sonrisa tan franca anima verla en bolita verde cada mañana en tu inbox.

Con Luis me sorprendía cuanto color podía caber, y cuantas imágenes dulces, amaneceres y atardeceres, flores, soles, lunas, estrellas y risas, tanta vida pudiese caber en esas páginas que incluso siendo viejas no estaban amarillentas, se mantenían jóvenes como el primer día en que Luis aprovechó para bautizarlas con un poema.

Los dibujos, la caligrafía, las palabras, los colores empleados, los mismos cuadernos comprados en Librería Minerva, todo era una muestra coherente y bella, nada desentonaba y todos, todos leíamos disfrutando el mundo interior de alguien a quien hasta yo extrañaba no haberlo tenido allí. Y no daba pena, la tristeza no existe en Luis Hernández, o al menos no la encontré aquella noche en que recién me enteré que murió joven en un accidente en los setenta (saber de alguien, conocer su obra y enterarte en frío que murió diez años antes que tú nacieras, y extrañarlo con tu corazón de cartulina roja, eso solo le pasa a las sombras); la tristeza no era protagonista ni extra allí, si aparecía Luis la vestía de seda glamorosa y la hacía bailar bajo un sol de alegría.

Todo era tan sublime que daba placer incluso oír allí mismo una entrevista viejísima (casi arqueológica) y con interferencias de un casete poco antes de morir que le hizo Nicolás Yerovi en su casa. También había un cuadro con Hernández conduciendo un coche junto a su flaca, un viejo coche clásico sobre un fondo de cielo marino.

Y al otro lado de mi viaje, aterrizando mi conciencia veía a Hollyday bailando los ojos frente a un poema intrincado, sus dedos juguetones acariciando las copias facsímiles de algunos de sus cuadernos disponibles para las manos de los visitantes; ella no leía, saboreaba y en cada palabra encontraba la fragancia de una mañana ‘hernandiana’. Cómo quisiera ser poeta.

Con Luis caben las redundancias, insisto, la gracia de sus colores, el capricho juguetón de su caligrafía de colegial, el contenido, la forma, eso es Luis. Y si a Luis hay que darle una definición en una sola línea, solo diré que es “la poesía besando al arte”. Saliendo de la muestra, nos regalaron unas copias facsímiles de las agendas de Hernández, eran bellísimas, una síntesis de todo lo que vimos y leímos dentro. Holliday agradecida ante la sorpresa lanzó una sonrisa de sorpresa que iluminó toda la sombría calle a la espalda del Palacio de Gobierno. Bajo una noche sin luna toda ella era un sol lila.

Nos fuimos entre sombras y luces, cruzando la plaza en busca de un tambo, ojeando los poemas, comprando galletas de avena, metiéndonos por el Jirón de la Unión y contando hasta 6 venezolanos por cuadra vendiendo arepas. Vimos un Mustang negro aparcado, o mejor dicho ella lo vio (cuando un coche sobrepasa la condición funcional y la de adorno entonces se vuelve arte). Y de allí a Quilca y aterrizar en Don Lucho. Tomar una mesa mientras Don Ciro con su clásico peinado con raya al costado anotaba nuestro pedido. Una Pilsen bien helena. Y con la cerveza sudando comenzamos a leer en serio a quien los escribió como jugando. “Yo oí tu voz / sobre el césped / de vinilo”, “los libros estudiando / no trates comprender”. Y así.

Qué lindo regalo. Y leyendo a veces en coro, otras en silencio, explorando a Luis en el bar de Don Lucho, el bar remozado, oliendo a desinfectante y a pintura fresca (las paredes celestes y los posters de calatas ya se han ido y hay más mujeres que hombres), muy lejos queda el bar underground que a ella tanto le gusta y que capaz hace muchos años compartió allí mismo Luis una chela bien helena con su flaca.

Pero las cosas no han cambiado tanto, sigue estando Don Ciro, su raya al costado, y en nuestra mesa somos tres: Ella, yo y Luis. Y Luis habla más que yo (alucina).

Mi primer amor

Fue la Música

Mi segundo

Amor fue el Amor

A la Música

Mi tercer Amor

Fue Humano

Y los labios de Holly que se mueven en silencio leyendo parecen como si estuviesen besando las palabras. Cómo quisiera ser poesía. Una poeta leyendo a un poeta, ¡qué maravilloso! Empino otra vez el codo.

De regreso nos fuimos solos por avenidas solitarias al borde de la hora de cierre. Lanzamos un poco y fue divertido, después de unos minutos mis labios estaban secos de tanto sonreír a la vez que no dejaban de moverse hablando, hablando y hablando. Ella tranquila andaba suave como la brisa entre los árboles, su voz a ratos se perdía como un rumor a mi lado. No era una flaca lo que veía, era una Mujer, un Soneto. ¿Qué haría Luis Hernández en casos como este? Supongo que solo trazar con tizas de colores cálidos un poema en la primera pared que tuviese a la mano. Qué buen pata es Luis y qué pena recién conocerlo 40 años después de muerto. Pero nunca es tarde, los poetas viven en sus versos como los pintores en sus cuadros.

Llegamos a su paradero, nos despedimos con un tibio beso, yo me sentía como mantequilla en mucho pan y a ella ya le ganaba el sueño. Me despedí de su cabello suelto, sus lentes translúcidos, su otoño incendiándose en forma de blusa, y en mi pecho latían los poemas de Luis Hernández que compartimos aquella noche. “Pero soy Billy / The Kid / Y como voy / Herido por la / Espalda he / Dejado a mi / Amor, que no / Me espera, / Porque el tiempo / Es breve; pero / Me ama.”

Y me fui con ese poema pintado de amanecer entre mis labios resecos.

Comentarios

arnoldo replied on Enlace permanente

Añadir nuevo comentario